地球に存在する物体には「重力」が働いています。

重力とは、地球上で物体が地面に引き寄せられる力のことです。

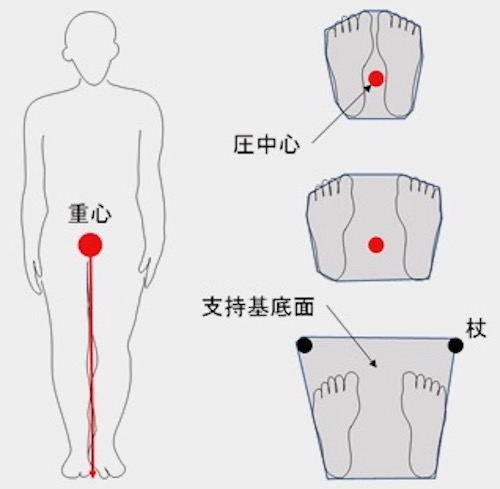

一方、「重心」とは、物事の中心となる点で均衡を保つ働きをするもの。

言い換えると、物体の各部分に働く重力の合力が作用するとみなされる点で、質量中心と一致します。

上の写真は、有名なイタリアの「ピサの斜塔」ですが、絶妙な重心位置のおかげで、これだけ傾いても完全に倒れてはいません。

人間も同様に、立っている時に重心の位置がどこにあるのかがとても重要となります。

それは、重心の位置が悪ければ、重心線が支持基底面と呼ばれる体重を支える床面積から外れてしまい、立っていることすらできなくなるからです。

つまり、人間が立って行動する上で、常に重心を感じていなければならないということになります。

この事実は、より高度なパフォーマンスが求められるスポーツにおいて、なおさら重要となります。

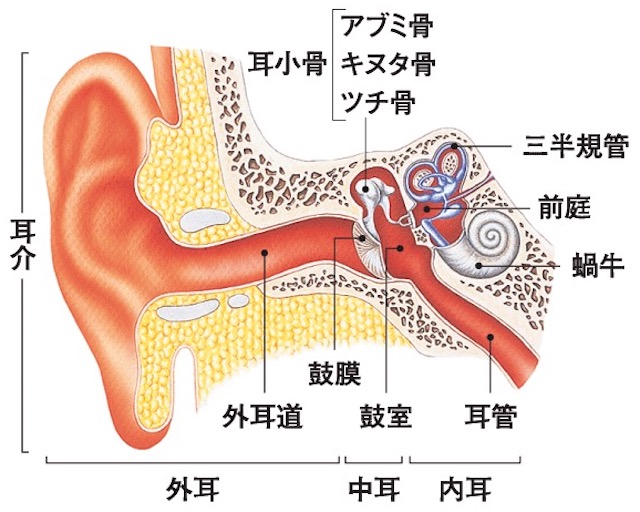

体の傾きを感知するのは、頭部にある「前庭」という平衡感覚を司るセンサーです。

しかし、前庭は基本的に静止状態の体の傾きを感知するセンサーであり、スポーツのあらゆる場面に対して前庭の機能だけで補うことはできません。

そこで、耳の奥の中にある「三半規管」が、加速度を感じるセンサーとして、動きの変化を捉えてくれます。

しかし、前庭と三半規管は頭部にしか存在しない器官であり、全身の一部分である頭部に注目したセンサーということになります。

そのため、全身の重心の位置を感知するには、別のセンサーによって補う必要があります。

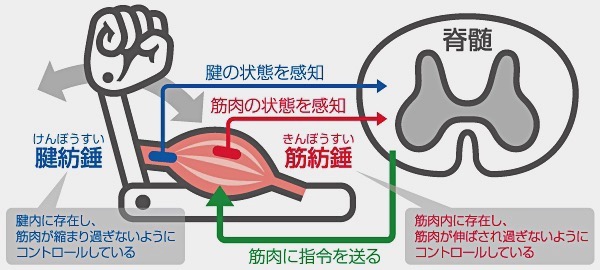

その別のセンサーが何かというと、筋肉の中にある「筋紡錘」です。

筋紡錘は、筋肉に加わる張力を感じるセンサーです。

この筋紡錘によって、全身の筋肉にどの程度の張力が加わっているのかを感知します。

脳は、筋紡錘の情報と前庭や三半規管などからの複数の情報を統合して、重心の位置を感知します。

このセンサーとしての筋紡錘を有効に働かせるためには、前提条件として「筋肉の脱力」が必要です。

筋肉に過度な緊張がある場合は、余計な筋肉の張力の情報が邪魔して、特に微妙な重心の変化を捉えにくくなってしまいます。

しかし、ただ脱力しているだけでは、仮に重心の位置をうまく感知できたからといっても、それが機能的な動きにつながるとは言い切れません。

ここでいう「脱力」とは「以前のブログ」でもお伝えしましたが、その局面に応じて必要な分だけの筋力を発揮する、すなわち「ゆるむ」ということを意味しています。

「ゆるむ」ためには、筋肉だけではなく、意識状態や体の使い方など複数の要因が関与してくることから、その本質はかなり複雑です。

それでも、「ゆるむこと」や「力まない」という認識を持てただけでも、知らない場合と比べて雲泥の違いがあります。

「生涯サッカー」のためにも、無駄な力みをなくした「ゆるんだ体」を手に入れましょうね。

最後までお読みいただきありがとうございました!