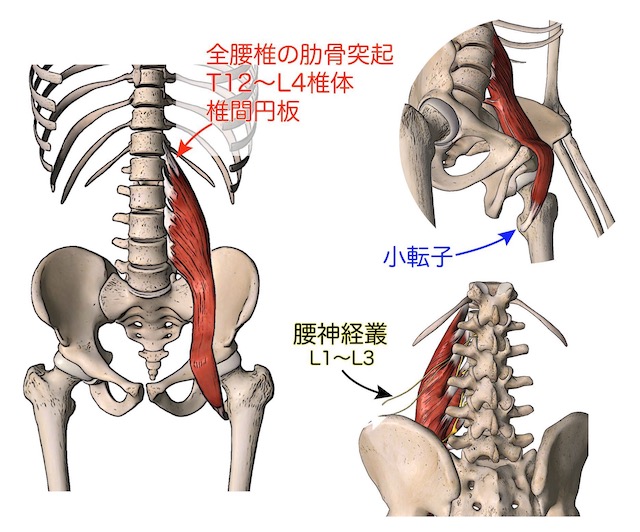

大腰筋とは、脊椎(背骨)の側面から太ももの付け根に伸びる深層筋で、いわゆるインナーマッスルに分類されます。

大腰筋の起始(筋肉の先端部)は「浅頭」と「深頭」に分けられ、

浅頭:第12胸椎(T12)〜第4腰椎(L4)の椎体側面及び椎間円板側面

深頭:全腰椎の肋骨突起

となっています。

大腰筋の停止(筋肉の付着部)は、大腿骨の小転子で、股関節の屈曲筋として最も強力に働き、歩行や姿勢の維持にも重要な役割を果たしています。

大腰筋は、人体で唯一「体幹と下肢をつなぐ筋肉」であり、筋肉が椎体(1個の背骨)に個別に付着していることから、下半身の動きと連動した脊椎系の運動との関係性が深いことを意味しています。

言い換えると、背骨や下半身の使い方が、良いも悪いも含めて、そのどちらにも影響を及ぼすということになります。

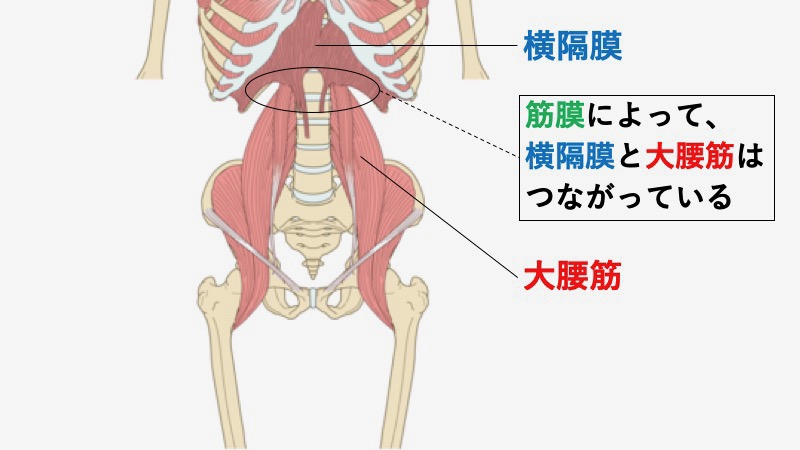

また、大腰筋は、呼吸筋である横隔膜とも一部つながっています。

これは、横隔膜の機能障害や固さなどによって呼吸状態が悪いことが、大腰筋の機能にも悪影響を及ぼすということになります。

もちろん、その逆もありきです。

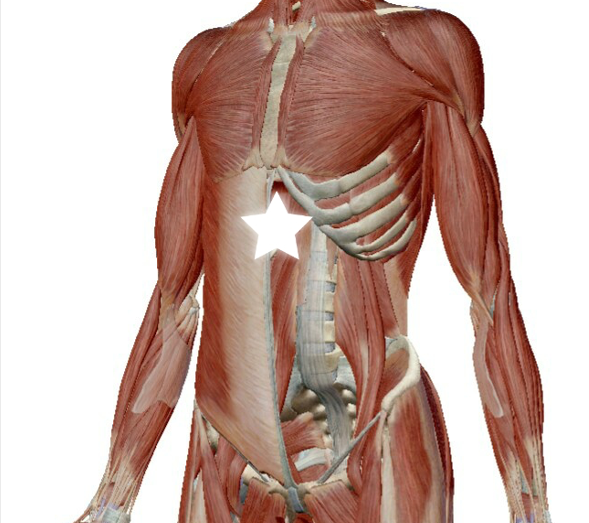

さらに、大腰筋の位置が体の中心、つまり重心線の近くにあるということから、当然バランス能力にも影響してきます。

ここまでのお話からご理解いただけるかと思いますが、大腰筋には様々な要因が複雑に影響し合っています。

だからこそ、この大腰筋をしっかりと使いこなすことに意味があるのです。

では、どうすれば大腰筋を使いこなすことができるのでしょうか?

大腰筋の起始部は、「みぞおち」の付近になります。

まずは、「みぞおち」を自由自在にクネクネと柔らかく動かせるようにしてください。

これが、大腰筋を使いこなす上での「前提条件」となります。

この大腰筋は、体を「ゆるめる」主電源であり、「みぞおち」が固まると「全身」が固まってしまいます。

また、インナーマッスルには感覚のセンサーが多く存在するため、特に影響力の大きい大腰筋は、サッカーでいう所の「優れた司令塔」のような役割を担っています。

補足ですが、若い黒人男性の大腰筋は、同世代の白人男性の3倍の断面積があるというデータも報告されており、この大腰筋の発達が黒人の圧倒的な身体能力の一因かもしれません。

しかし、生まれ持った「大腰筋のポテンシャル」は、人種によって違いがあるかもしれませんが、筋断面積が大きいのと使いこなすのは全く別の話です。

「生涯サッカー」のためにも、まずは自分の持っている「大腰筋のポテンシャル」を最大限引き出せるようにしていきましょうね。

最後までお読みいただきありがとうございました!